連載小説

連載小説「泡」 第一部「地上」第16回 Posted on 2025/09/27 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第一部「地上」第16回

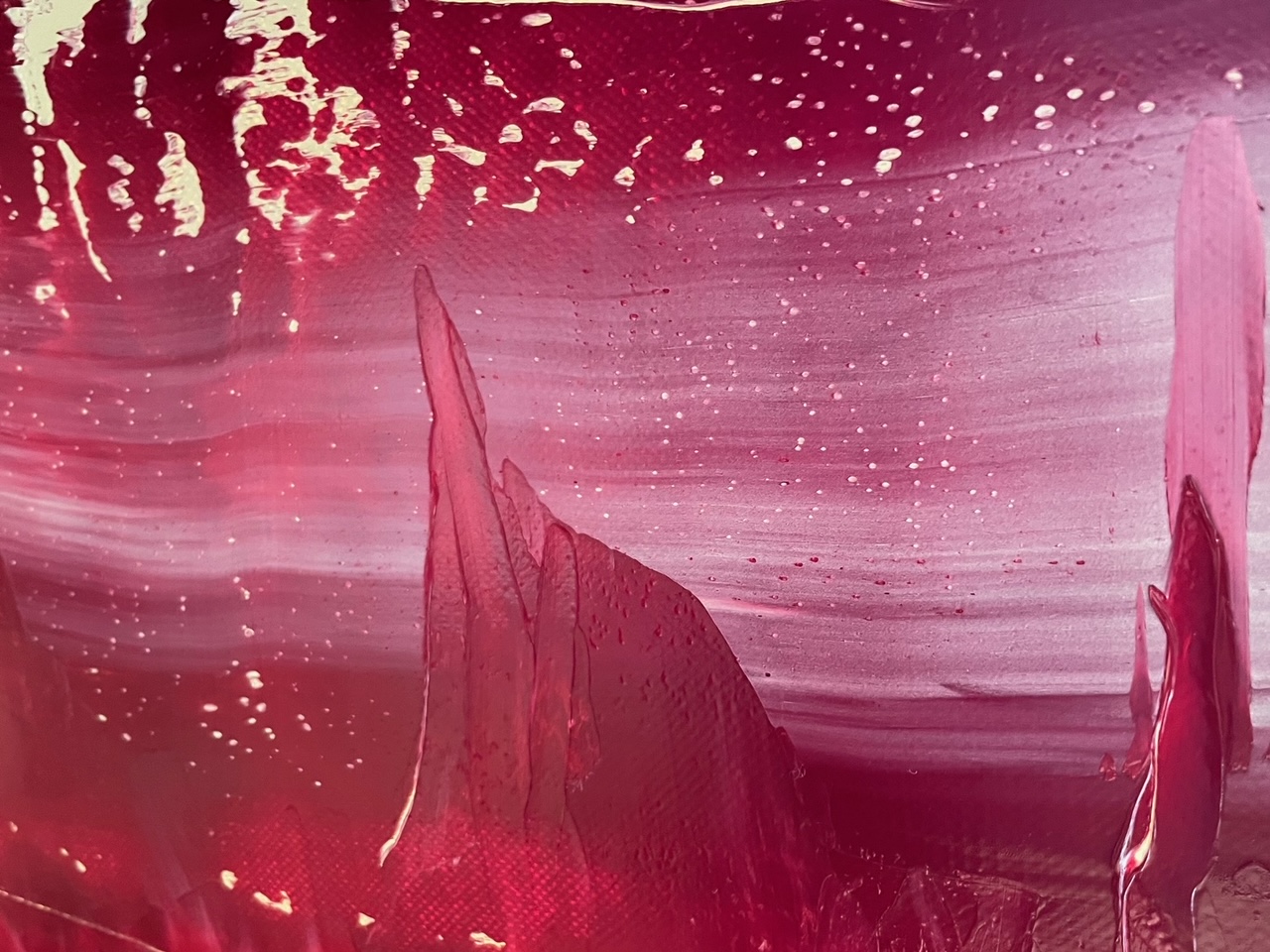

タキモトの描いた絵は、見れば見るほど、アカリにそっくりだった。いや、決定的だったのは、実際にアカリの胸元にあるほくろが、その絵の中にもまた描かれていたこと。アカリの右胸の乳房の上に、小さなほくろがある。まったく、同じ位置に、絵の中の裸婦像にもまた、小さなほくろが、正確に付されてあった。

絵の中で裸婦像は右足を椅子のひじ掛けにのっけているので、陰部のしげみまでがくっきりと見える。アカリは、無表情だが、小首を傾げ、やや、見下ろすような感じで、画家を見つめている。その表情が独特で、画家の空想がどれほどそこに混在しているのかわからないものの、見方によってアカリの視線は相手を見下しているようにも見えるし、逆に、何かを待ち受けているようにさえうかがえる。或いは、何かの行為の後の放心状態・・・。顔はアカリだけれど、ぼくはそのような顔のアカリを知らない。力は抜けきって脱力しており、というのか、全てを作家に委ねているようでもあり、その絵から、両者の奇妙な関係を感じ取ることが出来、俺の心はささくれだち、落ち着かなくなった。

俺は恐る恐る、背後にいるタキモトに訊くことになる。

「これは、誰ですか?」

すると、タキモトは、モデルさん、とぶっきらぼうに答えた。

「どういうモデル?」

「この手のモデルクラブを通して、知り合ったから、どういうモデルかまでは知らない。ただ、不思議な感じの子で、あどけない顔をしているけれど、ふくよかな身体を持ち、ちょっとサディスティックな匂いを感じるので、お気に入り。ミルコより、今は、現実に生きているこの子を描くことの方が多いし、いい気分転換になる」

© hitonari tsuji

タキモトが棚の下の方から、やや小ぶりの作品を取り出し、ぼくの目の前に提示した。アカリの上半身裸の油絵だった。やはり、これも、今まで一度も見たことのないふかしぎな表情をしている。口を僅かに開き、何かを渇望しているような、青いエロスがそこかしこから迸っている。胸のほくろはここにもあった。これは間違いなく、アカリ、でしかない。タキモトが、ぼくとアカリとの関係を知っているとも、思えない。けれども、さすがに、こんな偶然はあり得ない。だとすると、ここを繋いだ人間がいるとしか思えず、自然、ミルコに辿り着いた。

あの夜、ミルコがバーに入って来て、俺の横に座った。客が一人もいないバーだったというのに、真横の席に座り、いきなり、シャンパンを頼んだ。アカリと喧嘩した直後のことだ。或いは、ミルコが仕事終わりのアカリの後をつけて、俺の家までやって来たのだとしたら? そして、もしかしたら、外で俺たちの喧嘩を一部始終聞いた、とは考えられまいか。でも、なぜ? あるいは、タキモトが描いたアカリの絵にやきもちを焼き、タキモトから聞き出したか、もしかすると探偵でも雇って調べたのかもしれない。アカリは俺に『モデルのような仕事をしている』と言ったことがあった。タキモトが言った、『この手のモデルクラブ』とは、いったいどのようなクラブなのか。

惑星が一直線に繋がるような錯覚が起きた。ミルコが俺に優しくしているのは、復讐のようなものなのか?

「どうしたんだい? 急に黙り込んで」

タキモトが、不意に、俺の顔を覗き込んで、微笑みながら訊いてきた。タキモトがどこまで知っているのか、をまず知りたかった。アケミが言った『アカリが心酔していて、それが、心配になるレベルで、マジ、やばいんです』という言葉が俺を震撼させる。目の前にいるこのタキモトという中年男性が、アケミが言った『オーラがない。ブラックホールのような感じで、どんどん周辺のカラーを吸い取っていく危険な人物』なのか、どうか。そういう風にも見えなくもないが、物腰は柔らかく、笑顔は温厚だし、今の段階では判断がつかない。

「あの、この絵がとっても気になって」

「そうなんだ。嬉しいな」

「一つ、聞いてもいいですか? どうして、このモデルは足を開いてるんでしょう? ものすごく卑猥なポーズですけれど、それはあなたの指示で?」

「ああ、お願いした。足をひじ掛けにのっけて、挑発するような顔をしてくれないかって・・・。アンバランスなエロティックがたまらなかった」

「モデルは仕事だとなんでもするんすか?」

「するよ。だいたいのことはする、お金次第だし、あとは、気心が通じている場合は、お金以上のことをする」

ぼくは、激しい悲しみと怒りに襲われたが、必死で顔に出さないよう、堪えた。お金以上のことをする、という一言が様々な妄想を俺に持ち込み、苦しめられる。あの日、アカリは3人の男性と関係を持った、というようなことを、言った。嘘だと、後で否定していたが、一度消えたと思っていた焚火が再び燃え盛る結果となった。

「その、失礼な質問すけど、いい絵を描くために、お金次第なのだとしたらこのモデルさんと、その、なんて言うか・・・、変な質問だけど、肉体関係とか?」

© hitonari tsuji

俺は自分で質問しておきながら、それらの野蛮な単語に打ちのめされた。感情を抑えることが出来ず、苛立ちを必死で抑えながらも、途中で呼吸がうまく出来なくなって、思わず口を開いて、一度大きく空気を肺の中に取り込まないとならなくなった。タキモトが鼻で笑う。

「俗っぽいことは一度もしたことないし、要求もしない。そもそも、ぼくは性的な行為に全く興味がない。ミルコとさえ、ないんだからね」

タキモトが嘘をついているようには思えなかった。口調は淡々としていたし、真実を語っているように聞こえた。わずかな安心を覚え、力んでいた筋肉が弛緩するのを覚えた。でも、依頼者の中には、一線を超えたがる人もいるのじゃないか?

「じゃあ、なんで、足を開かせたんですか? とっても大胆な恰好で、卑猥で、なんだか嫌悪感を覚えます」

「だとすると、観ている人にそう思わせたなら、ぼくの中では、成功ということになる。あどけなさの中に芽吹く大人の女への好奇心が、自然の光の前で、大胆に開花している、という構図、美しいと思わないのかね?」

「芸術のことはよくわかりません。それより、このモデル、ここによく来るんですか?」

「そりゃあ、来るよ。絵が完成するまで、何度も。今は、ミルコにかわる逸材を見つけたと喜んでいる」

「・・・」

「とはいえ、ま、週に2回くらいかな」

「一回、何時間くらい?」

「ミルコが午前中ここにいるから、だいたい、昼から、夕刻まで、5,6時間。・・・気になるの? この子に興味が沸いた?」

どこまで話せばいいのか悩んだが、とりあえず、それ以上は喋らないことにした。まずは、一度、ミルコを問い詰めないとならない。もう一度、キャンバスの中のアカリを見つめた。開いた方の足の太腿の柔らかい弛みに、見覚えがあった。

「この子、タキモトさんの前で、ずっと裸なんですよね?」

力なく、愚かな質問が口をついて出る。

「当たり前じゃないか。君がこのまえ着ていたバスローブにまずは着替えて貰う。そのあと、窓際の椅子のところで脱いで、ポーズをとってもらう。話なんかしないし、静かな時間が流れているよ。でも、美しい時間だ」

そう告げると、タキモトは上品に微笑み、「今日もまもなく来るよ」と驚くべきことを言った。ぼくは心臓が飛び出すか、と思うほど驚き、ここにですか、と間抜けなことを訊き返してしまう。

「もちろん」

「何時に?」

「ええと、もう来るかも。彼女の分もサンドイッチを買ってきている。三人で、一緒に食べないか? 興味があるなら紹介するよ。見学していってもいいんだよ。君くらいの年齢だと、若い女性のヌードはちょっと恥ずかしいかもしれないね」

ぼくは、帰ります、と告げると、そのまま廊下に飛び出し、まっすぐ玄関へと向かった。タキモトが追いかけてきた。

「おい、急にどうした?」

「バイトがあるんです。ごめんなさい」

ここでアカリとすれ違うのだけは避けたかった。急いで靴を履き、飛び出そうとドアを開けたら、目の前に、アカリが、立っていた。

次号につづく。(明日は、おやすみで、月曜日に)

※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

© hitonari tsuji

辻仁成、個展情報。

☆

パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催。

☆

1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、6点ほどを出展させてもらいます。

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。