連載小説

連載小説「泡」第二部「夢幻泡影」第12回 Posted on 2025/10/20 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第二部「夢幻泡影」第12回

玄関に立つミルコは俺をじっと見つめながら、しゅう君、お久しぶり、とややぶっきらぼうに言った。その言い方が、ものすごく、よそよそしくもあり、気のせいか、冷たい感じを伴っているせいでか、俺は思わず身構えてしまった。まず、心の中を整理しないとならなかった。タキモトが上着を脱いで第三の女になり、その女はタキモトとミルコと自分は同じ一人の身体を共有している、と言い張った。ということは、この目の前にいるミルコのメイクの下にあの第三の女が隠されているということになるわけで、お久しぶり、という一言の意味が頭の中でこんがらがりショートした。めんどうくせーな、と俺は心の中で吐き捨ててから、

「今日はミルコさんなんですね」

と皮肉を込めて、訊き返すことになる。

ミルコは顎を少しあげて、俺をじっと見つめ返してきた。でも、やはり、いつもとは異なり、どこか、よそよそしい。数秒の沈黙があった。第三の女が言い放った言葉が脳裏に蘇る。

『ミルコ核に憑依されると、心も精神もミルコになって、苦痛から解放された・・・』

そうか、つまり、目の前にいるのはミルコ核なんだな、と考えれば納得することが出来た。第三の女は、奥に引っ込んでいる、と思った方がいいのかもしれない。それにしても、そういう事情が分かったからかもしれないが、目の前にいるミルコは出会った頃のあのミルコとは全く異なって見える。

「もちろん、ミルコですよ」

「なるほど、で、何か、今日は・・・」

「何か、今日はって・・・、ここはわたしの家ですから。それに大事な話があるのよ」

© hitonari tsuji

「失礼しました。ここはミルコさんの家でした。大事な話って?」

ミルコ核は、大事な話については語らず、靴を脱いだ。様子を窺うような感じで、周辺をきょろきょろと見回しながら、そそくさとリビングルームの中へと入って行った。どうしたらいいのか、わからない。またしても、ため息が溢れ出る。とにかく、すべてが厄介過ぎた。

「しゅう君。ここで何をしているの?」

ミルコの後を追いかけてリビングルームに入ると、ミルコは怪訝な顔で俺を振り返り、今更、焦点のぼけたことを言った。俺は一瞬目を閉じ、やれやれ、と心の中で呟く。でも、もしかすると、ミルコになりきっている時には、他のキャラクターの記憶や思考はなくなるのかもしれなかった。今はミルコに成りきるというか、この身体と心をミルコ核が支配しているのだから・・・。

「ちょっと待ってくださいね。一昨日、あなたからたくさんの電話がかかり、ここに来るように、と言われたんですが、そのこと、覚えてます?」

「もちろんです」

「よかった。じゃあ、あの時、急いでここに来たら、ミルコさんはいらっしゃらなくて、タキモトさんがいた」

ミルコの目の焦点がわずかにずれたような気がした。視線が宙を彷徨っている。それから、不意に横を向いてしまった。

「それで、いろいろとあって、タキモトさんを問い詰めたところ、彼が不意に麻のシャツを脱いだ。そしたら、その下から女性の胸が現れて・・・。つまり、男性じゃなく、女性だったんですよ。その後、カツラを外し、デパートで苦情係を長いこと務めたというあなたたちのオリジナルの人物が出現した。そしてその人はタキモトとミルコは、実はわたしです、というようなことをおっしゃった。一つの肉体を3人が分割している、ってね」

ミルコは返事をしない。じっと、どこだかわからない一点を凝視している。

「で、この界隈の地回りや半グレ連中が俺のこと血眼になって探しているから、ここでしばらく身を伏せなさい、とその人、あなたのオリジナルの人が言ったんです。だから、俺は今、ここにいる。食料はあなたかタキモトが届ける、ということでした。しかし、昨日、あなたではなく、アカリがここに食料を届けてくれたんだけれど、彼女曰く、その軍資金はミルコさんからもらった、ということでしたが、この流れで間違えてませんよね?」

© hitonari tsuji

ミルコ核はまるで壊れたロボットのように動かなくなった。表情一つ動かさない。麻痺しているというか、心を遮断したような状態に見えた。

「論破しようと思ってもいないし、別にどうでもいいんですが、ただ、俺は今、目の前のあなたに対して、どう対応したらいいのか、ちょっと混乱しているわけで・・・。ミルコさんとして接するべきか、それとも、オリジナルであるあの苦情係の第三の女性と向き合うべきか・・・。教えてもらえませんかね。あなたたちのやりやすい方法に従いますので」

ミルコが今度は突然笑いだした。それから真顔に戻ると、

「何を言ってるのか、よくわからないけれど、わたしはミルコだし、たしかにかつては苦情係の仕事をしていました。タキモトはわたしの夫です」

と言った。

「なるほど、わかった、わかりました。じゃあ、ミルコさんと向き合えばいいということですよね。めんどせーな」

俺が笑いながら、毒づくと、ミルコはとたんに不機嫌な顔になり、バカにしているの? と大きな声で怒りだした。

「バカにしてないけど、むしろ、俺の方がバカにされているんじゃないのかな」

「いきなり、意味の分からないことを言いだして、しゅう君、わたしを混乱させて何が面白いの? 超迷惑。わたしはあなたを守ろうとしているのに・・・」

額面通り受け止めていいのか分からない。何かが彼女の中でバランスを失っている、制御不能な感覚を、その顔の表情や仕草、語調から感じ取ることが出来た。しかし、この人を追い込んでも意味がない。もう、追及はここまでにしとこう・・・。

「ちょっと、ちょっと待って。もういいですよ。わかりました。すいません。あなたはミルコさんです」

「ばかばかしい」

ミルコはそう吐き捨てると、話題を変えるような感じで、すっとキッチンの方へと歩き出し、シンクに山積みの鍋や皿などを見下ろした。それは昨日、アカリと食べた料理の痕跡であった。片づけておくべきだったが、しょうがない。「ごめんなさい。食べ散らかしてしまい、すぐに片づけます」と伝えると、今度は不意にミルコが俺を振り返り、

「昨日、アカリさん、泊まりましたね、ここに」

と言った。俺は思わず動けなくなる。

© hitonari tsuji

「えっと、そうです。よくわかりましたね」

「監視カメラが付いてますからね」

と言って、テレビの方を指さした。

「監視カメラ?」

「物騒な世の中だから。全室に取り付けてあります」

「寝室にも?」

「ええ、寝室は天井に小さいのが取り付けられてある。録画もされている」

俺はテレビまで行き、カメラを探すと、上部中央付近に、マイクロカメラらしきものがテープで張り付けられてあった。気が付かなかった・・・。

「ずっと見ていたんですか?」

ミルコ核は微笑みを浮かべて、嬉しそうな顔になり、うんうん、見ていたわ、全部、と頷いてみせるのだった。

「アカリさん、綺麗な身体してた。録画もした。見てみる?」

ミルコ核は携帯を取り出し、アプリか何かを操作しだした。まもなく、画面にけっこう生々しいモノクロの映像が映し出された。アカリはほぼ全裸で、俺に抱き着いている。俯瞰のアングルであった。俺は驚き、同時に怒りを覚えた。

「なんでそんなこと?」

「これは別に盗撮をするためのものじゃなくて、セキュリティ対策に過ぎません。でも、わたしも心配だから、全部チェックさせてもらったの」

くそ、と俺は小さく吐き捨てた。同時に、この人はミルコでもあり、タキモトでもあり、その実態はあの女なのだ、と考え、背筋が凍り付いた。まもなく、ミルコ核は笑うのをやめて、

「というのも、実は、あなたに知らせないとならないことがあって今日はここに来たの。あなたを追い回している地回りの一味がね、どうも、アカリさんを拉致したらしい。拉致ってわかる?」

と驚くべきことを言い出した。「拉致?」慌ててミルコ核の顔を覗き込んでしまう。

「なんでそんなことミルコさんが知っているんですか?」

「アカリさんから電話がかかったから」

「いつ?」

「何時間か前」

「なんで俺じゃなく、あなたに?」

「様子を見て、あなたにも電話すると言っていたけれど、ものすごく取り込んでいる感じだった。しかも、会話の途中で、誰かに携帯を奪われて、なんか、揉める音が聞こえてきた直後、ぷつんと切れた。その後、何度かけ直しても出なくなった」

頭の中が再びシャッフルした。

「あいつら、あなたを呼び出すためにアカリさんをどこかで監禁してるみたいね。でも、一人であいつらの事務所に乗り込むのは思う壺だからね、手ぐすね引いて、しゅう君を待ちうけているわけでしょ、作戦を考えないとなりません。まず、わたしとタキモトでもっと正確な情報を集めるから、我慢して、ここでもう少し待っていてほしいの、明日には方法を見つけ出すからね」

とミルコが告げた。

次号につづく。

© hitonari tsuji

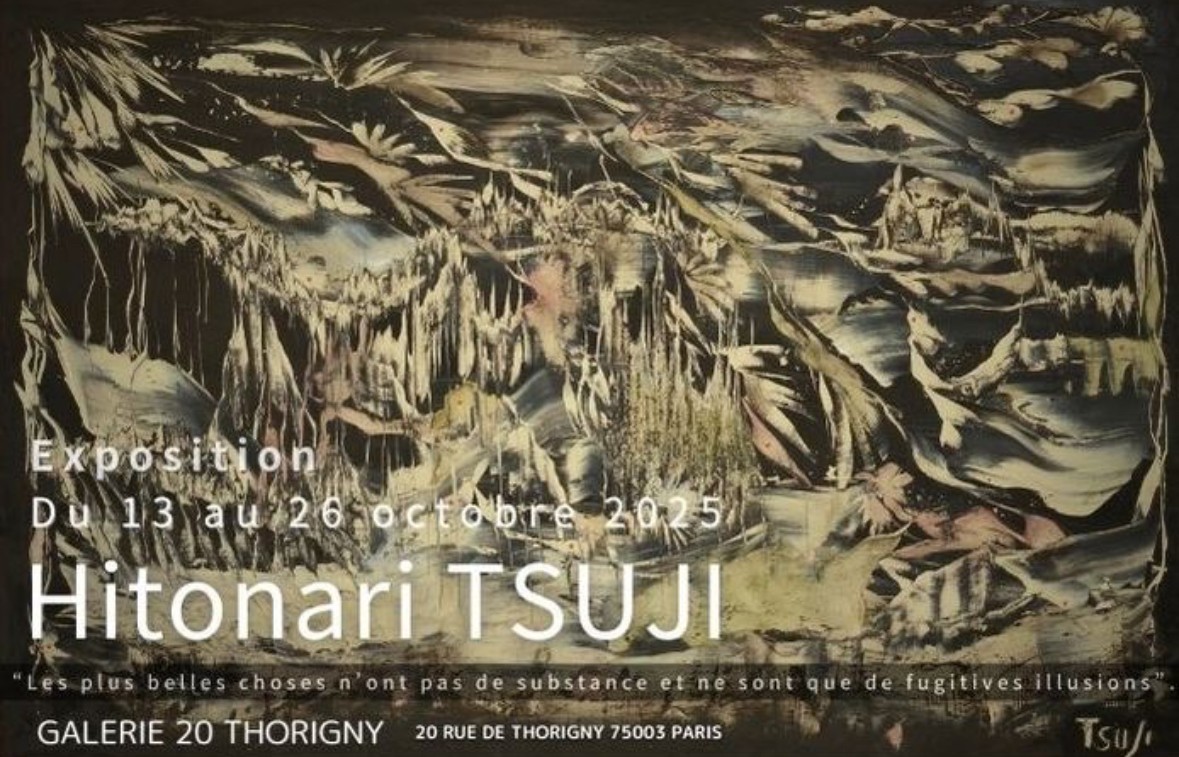

辻仁成、個展情報。

☆

パリ、10月26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」現在開催中です。

住所、20 rue de THORIGNY 75003 PAROS

地下鉄8番線にゆられ、画廊のある駅、サンセバスチャン・フォアッサー駅から徒歩5分。

全32点展示。残り数点になりました。

☆

1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、6点ほどを出展させてもらいます。

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。