連載小説

連載小説「泡」 第一部「地上」第3回 Posted on 2025/09/12 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第一部「地上」第3回

「昨日は素晴らしかった。俺はものすごく幸せだった。お前がここ最近、ちょっと変だったからさ、でも、俺はそれでもすげー楽しかったんだ。お前がいるだけでもう幸せだった。出会ってからこれまで、ずっと楽しかったじゃん。ある意味、無敵だった。ハラグチさんとこの箱でパーティに参加して朝まで呑んで踊って騒ぐの最高だったじゃん。肩組んで地下通路から地上にあがると、めっちゃ太陽眩しくてさ、お前、俺のサングラスかけて、中央改札のいつもの立ち食い蕎麦屋で、温かいのすすって、うまいうまいって大騒ぎしたろ? ああいう時、俺、なんか、言葉でうまく言えない幸せ感じてたんだよ。あの喜びを維持するために、毎日、がんばって働いてんだって、ちげーの? お前、幸せじゃなかったっての? 言ってみろよ。こら!」

「しゅうちゃん」

「なんだよ、その甘えた声、気持ちワリーんだよ! しゅうちゃんじゃねーよ。誰だよ、そいつら、どいつだよ。いつ、俺の目を盗んでそういうモグラ野郎たちと、そんなこと・・・」

俺は言葉がつまり、また、泣きそうになった。もう、この世界があるようでもはや泡みたいに無くなっちゃってることに気づかされ、悲しみで押しつぶされそうになった。必死で、泣くのを堪え、それを怒りへと転化させた。くそ、やろう! 俺は怒りに任せて、足元にあるものを次々、蹴散らかしていった。

「アカリ、だから、誰だっての、そいつら。その3人って、ハラグチんところの客か?もしかして、あのDJか、お前やたら、いちゃいちゃしてたからな、あのモヒカンのグリグリ野郎か? 言えよ、誰だ! 3人って、お前、おかしいだろ。まさか、ハラグチじゃねーだろーな」

「しゅうちゃん、もうごめん、とりあえず落ちつこ。たしかに、一人はあそこにいた」

「いた?」

俺は震えた。あの中にいたってか。あの、ぎゅうぎゅう詰めの地下世界と呼んでいる箱の中に、いたのか。力が抜けていく。頭が割れそうになる。頭骨にみしみし亀裂が入って、俺の脳がそこから溢れ出しそうになった。

「いたんだ、あの中に・・・」

「うん。あそこで出会った人が2人。でも、一人は誰かわからないの。名前も知らない。酔っていて、あそこで、しちゃったから。っていうか、強引にされちゃったって感じ。かっこいい人だったし」

「ちょっと待てよ。そこに俺もいたろ? どこでやったって? DJブースでか? バックヤードか、トイレじゃねーだろーな」

「しゅうちゃん」

俺はアカリを力任せにどついた。アカリはソファに倒れながら、やめてよ、おなかにいるんだからね、と大きな声を張り上げた。怒りと悲しみが頭の中で溢れすぎて、俺はもう俺自身を制御できなくなっている。怒りのせいで、脳細胞が一つ一つ破裂していくような。瞼が神経麻痺を起こし、自分の意思ではどうにもならない感じで、閉じたり開いたりを繰り返している。くそ。

「あとの2人は誰だよ」

「言えない」

© hitonari tsuji

「なんで? 俺がよく知っている奴らだな?」

「言わない。しゅうちゃん、あの人たち殺すでしょ?」

「ふざけんな」

アカリは黙り込んでしまった。最後の「ふざけんな」はアカリに向けて発した言葉ではなかった。自分自身を含むこのくだらない世界に向けて、あるいはもしも神がいるのなら、そいつに向けて言った。ふざけんな、返せ、元の世界を俺に今すぐ返せ、と俺は俺に向かって、呟いた。しかも、それは、あまりに弱々しい声であった。

「ふざけんなよ」

俺には心と頭を整理する時間が必要だった。アカリが泣き出した。声を押し殺すように、泣いているが、泣こうが詫びようが、あらゆることが後の祭りでしかない。俺は、ソファに蹲って肩で泣くアカリを見下ろしていた。疲れた。

「昨日までは幸福だった。マジで、素晴らしかった。世界は、平和だった。どうして、今日はこんなことになっちまった? 俺が何かまずいミスでもやらかしたか? やっちゃいけないことしちゃったか。まるでよ、事故にあって、不意にお前が死んぢまったように、めっちゃくちゃ、悲しい」

そう告げると、アカリは涙で塗れた顔をあげ、しゅうちゃん、と小さな声で言った。その瞳を見つめる。アカリの目に溜まった涙がそこら中の光をかき集めて、きらきら、と儚く瞬いていた。昨日までのアカリではなかった。そこにいるのは、別人だ。

俺は、この怒りと悲しみを抑え込むことが出来ず、ギターを掴んで、それを振りまわし、漫画本が詰まった本棚、二人で買ったIKEAのLED照明スタンド、食器棚の中に並ぶ、二人でコツコツと集めたワイングラスやウイスキーグラスを、天井から吊るされている洋服ラックなんかを、次々に叩き壊していった。この世界を元のママにしておくのがつら過ぎたので、ここを更地にするような勢いで破壊してやった。弦が切れて、手が血だらけだったが、構うことなかった。ギターがネックだけになっても、家の破壊を続けた。その間、黒猫の「灰色」はアカリの腕の中に飛び込み、怯えていた。

力を出し切り、俺が床にしゃがみ込むと、アカリが言った。

「しゅうちゃん、もう、私のこと嫌いでしょ」

力なく、当たり前だろ、と呟いた。

「もう別れることになるんだよね?」

俺は残った最後の力で、バカか、お前、当たり前だろ、と大きな声を吐き出した。

すると、アカリが「昨日は楽しかったね」と言った。

© hitonari tsuji

その「楽しかったね」が優しく心の中に響くものだから、俺は思わず、堪えきれなくなって、号泣してしまった。今更、泣いてもしょうがないのはわかっていたが、あふれ出る涙を止められなかった。次第に嗚咽になり、最後は、口を鯉のように開いて、激しく息をしないとならなかった。

これはやっぱり事故なんだ、と自分に言い聞かせた。アカリは、とんでもない事故に遭遇したらしい。10トントラックに跳ね飛ばされたくらいの勢いで死にやがった。そう考えると、多少は苦しさが紛れた。事故というのは大抵、突然、平和だからこそ、襲い掛かってくるもので、逃れようのない運命だ。長い年月を投じてコツコツと積み上げてきた人生が一瞬で台無しになる。しかも、ルーレットみたいなもので、誰に当たるか、予測がつかない。今、俺は最愛の人が大事故に巻き込まれ、死んでしまった、という認めがたい悲しみの中にいるのだった。そう、思うしかなかった。

「愛はどうした?」

俺はいったい誰に向かってそう問いただしたのだろう。小さな声が口許から零れ落ちた。

「てめー、同じ時期に、何人もの男とエッチしたんだろ。そんなの愛かよ。いいわけできねーな。お前は罪をおかした。違うか。俺を少なくとも裏切った。こんなに愛している、俺をだ、こんなひでーやり方で廃人にさせやがった」

「でもね、抱き合っていた時は、その人のことも好きだったんだもん。だから、嘘じゃない」

「何、言ってんだよ。てめー、自分が今、何、言ってんのか、わかってんのか?」

「ごめん、言い訳できないのはわかってる。たしかに、どうかしてたね、アカリ。今は、昨日も今日も、ずっとしゅう君しかいないなって、本当に思ってるもん」

「やっぱり、お前、事故にあって、死んだな」

いや、そう考えるしか、このきつい現実を回避する方法はなかった。俺は立ち上がり、窓まで行き、カーテンを引き開けた。目の前に聳えるコーラの巨大看板の赤い光が、血の洪水のように室内に注ぎ込んで来る。この光がかっこいい、と思ってこの雑居ビルの最上階の部屋を借りたが、今は目障りでしょうがない。遠く高い位置に高層ビル群がうっすらと屹立する、まるで都市の渓谷のような感じで。サッシを開けると、喧騒と共に、外の生ぬるい空気が流れ込んで来る。見下ろすと、細い路地を多くの人間が行き来してる。くそ、と俺は吐き出した。

「このまま、お前を殺して、一緒に死にたい」

コーラの赤い光波を見つめながら、俺は、自分に向けて呟いたつもりだった。死にたいという気持ちが俺の背中を押す。窓枠に足をかけてみた。切り立った崖の断崖に立つような気持ちだ。今なら、出来る。飛び降りてしまえば、楽になるに違いない。

「死のうか」

背後で、アカリの声がした。振り返ると、背後にアカリが立っていた。すぐ、そこに、アカリのいつもの顔があった。

「アカリ、お前さ、今、俺とここから飛び降りること出来るか?」

一瞬の間が空き、

「いいよ」

と、アカリが肯った。

次号につづく。(多分、明日)

※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

辻仁成、個展情報。

☆

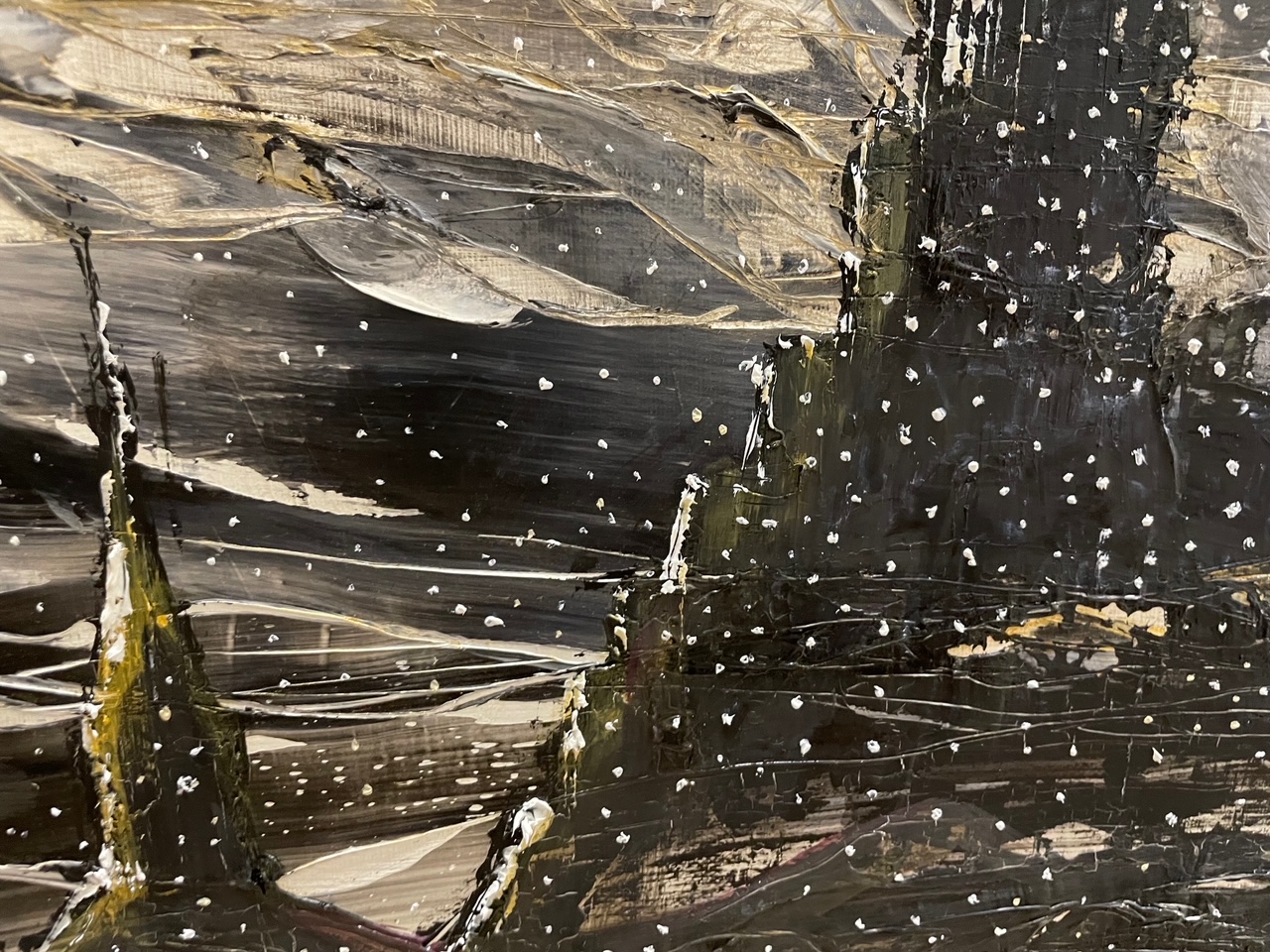

パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催。

☆

1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、8点ほどを出展させてもらいます。

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。