連載小説

連載小説「泡」 第一部「地上」第4回 Posted on 2025/09/13 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第一部「地上」第4回

「ずっとね、そう思ってた。死んじゃえば、いいかなって。きっと、しゅうちゃん、もう一生、わたしを許してくれないだろうし、ふざけんなって怒られても、今は、ちょっと、違うの。最近、ずっと考えてきたことがあって。今は、しゅうちゃんしかいないって、やっと真剣に気が付くことができたし、なんか、言い訳みたいだけど、アカリはアカリなりに迷ってたから、でも、あの時は、どうかしてた。ちょっと、待って、怒らないでよ。しゅうちゃんと別れようと思ってたのよ!だって、しゅうちゃんって、バカがつくほどまっすぐで、時々、ついていけなくなって、人生って、ほら、選択肢っていうの? 難しい言葉よくわからないけれど、今ならまだ間に合うかもしれないっていう焦りもあって、わたしだって選ぶ権利くらいあるんじゃないかなって思って。で、試しちゃった。覚えているかな、少し前、先月の終わりあたり、なんかわたし、冷めてたでしょ。幸せだけれど、それがほんものかどうか、わからなくて、だって、わたし、もう20歳だし、まだ20、しゅうちゃんと出会って、半年くらい、え? いや、4か月かな? しゅうちゃんが女としてはじめての人だったし、わからないの当然でしょ? そしたら、ある時、大人の男の人に声かけられた」

「うるせーよ、ぺらぺら喋んな、何も言うな。俺がはじめてなわけねーだろ、くそ、それ以上、いい加減なこと言うな」

「ダメよ、聞いて。大事なことじゃん」

「聞きたくねー、頼むから、それ以上、言わないでくれ」

アカリは俺の横から、窓の外へと身を乗り出し、下界を見下ろした。強い風が吹くものだから、あいつの柔らかく細い髪の毛が宙を舞い、俺の顔をくすぐった。目の前で明滅を繰り返すコーラの巨大なネオン看板のせいで、アカリの横顔がますます赤色に縁どられた。俺がこいつの手を強く掴んでそのまま落下したら、仲良く天国に行くことが出来るだろうか。不思議な衝動に駆られる。

「でもね」

アカリが、波打つネオンを見つめながら、言った。

「その人たちと関係を持った後、ものすごく後ろめたくなった。しゅうちゃんの気持ちを考えちゃって、自分が嫌いになった。それで、おうちに戻ると、しゅうちゃんに優しく接することが出来た。しゅうちゃんが優しい顔で出迎えてくれればくれるほど、自分のやったことに苦しんだ。でね、また、別の日に、違う人としちゃうじゃない」

「やめろ! 黙れ!」

「いやよ。・・・でも、した後、しゅうちゃんにもっと優しく出来ちゃうの。すっごく、アカリも心が苦しいんだってわかった。しないとわからないじゃん。わかって、優しくなって、涙が出た。あの人たちに教えてもらった、というか、結局、しゅうちゃんが一番わたしには大事なんだって、大切な人なんだと気づかされた。待って、怒らないで、最後まで聞いてくれる? 都合がいいのはわかっているけれど、仕方ないの。わたしはしゅうちゃんに退屈していたし、この人、無理だなって、ちょっと支配され過ぎてるなって。次の人を見つけることで、ここから出ていける、とマジで、思ってたんだから。別れるつもりで、そのきっかけを求めて別の人の胸を借りてみた。でも」

「てめー、ふざけんなよ。そういう、くそみたいな言い訳!」

© hitonari tsuji

「バカなのはわかってるけれど、ちゃんとバカなりに気が付けたよ。だけど、遅かった。運も悪かった。気が付いたら・・・」

俺は激しい眩暈に襲われてしまう。アカリの腕を掴んだ。落ちるかもしれない。一緒に落ちればいい、と思った次の瞬間、アカリが不意に抵抗しはじめた。一緒に死ぬんじゃねーのかよ、と俺は叫んだ。待って、とアカリが叫んだ。窓枠にしがみついて、動かない。俺は窓から上半身を乗り出し、やけくそになって、死んでやる、と真正面に聳えるコーラのネオン看板に向かって叫び声を張り上げた。

「待ってよ、まだ妊娠が確実かどうか、分からない。お医者さんに行って、ちゃんと検査をしてくださいって、書かれてあった。でもね、そんなのはもうどうでもよくて、もう誤魔かせなくて、何もかも」

俺は力を緩めた。そして、蹲るように、窓の桟に腰を下ろしてしまう。アカリが跪いて、俺を真下から見上げてきた。バカ女、と俺は小さな声で吐き捨てる。

「ほんと、そうだよね。でも、迷うでしょ、人間だもの。しゅうちゃんだって、二股してたじゃん? 前の彼女との交際の最後の頃、わたしともしてたよね?」

「アホか。それとこれはぜんぜん、シチュエーションがちげーだろ。お前、めっちゃアホ過ぎる」

「でも、かわいいからわたしを選んだんでしょ?」

力が抜けた。もう、こいつとは別れよう、と決めた。このバカとこんな真面目な気持ちで付き合っていた自分が悪い。これじゃ、身も心も持たない。潮時ってやつだ、と心の中で、自分に言い聞かせた。すると、今度は、笑いが込み上げてきた。

「しゅうちゃん」

アカリが立ちあがった。そして、しばらく笑い続ける俺の顔を見ていたかと思うと、今度は不意に怖い顔になって次の瞬間、俺を両手で力いっぱい押しのけ、窓の桟に右足をかけた。

「しゅうちゃん、一緒に死んでくれる? わたし、しゅうちゃんが好きだと気づけただけで幸せでした。ほら、昔の作家、えらいひと、ダサイオサムみたいに心中しましょ。綺麗に心中するの」

「アホか、ダサイじゃない、太宰。それに、綺麗な心中なんかねーよ。ここから飛び降りたら、下のアスファルトに叩きつけられ、内臓やら脳みそが飛び出して、お前、めっちゃ、醜く死ぬことになるぞ、俺はいいけれど、お前、それでいいのかよ」

© hitonari tsuji

「構わないよ。じゃあね」

不意に、アカリが窓を飛び越えた。窓と俺の間の狭い隙間を俺の右肩にぶつかりながら飛び出すように宙に身体を浮かせた。一瞬のことだった。赤いネオン看板の明滅の中にアカリのしなやかな肢体が舞った。反射的に俺はアカリの太腿とか臀部とか、何かにしがみついた。そのまま、俺たちは重力に引っぱられたが、俺は足を開いて踏み支えた。ちょっと大きな音がした。アカリは身体か、もしくは頭のどこかをビルの側面で打った可能性があった。でも、しがみつく俺にはわからない。俺は必死で窓からぶら下がるアカリを掴んでいた。かろうじて、俺の胸が窓の桟につっかかり、柔道部で鍛えた下半身は部屋の中にあった。

「アカリー」

「・・・しゅうちゃん、離して、もう死のうよ。一緒に死ぬ勇気ないの? さっき、死ぬって泣き叫んでたじゃん、男のくせに」

強く引っ張ったせいもあり、アカリの下半身もまだぎりぎり窓枠の内側にある。でも、アカリは手をだらりと伸ばして、糸の切れたマリオネットみたいになっていた。暴れたりはしていないが、頭部の向こうに地上が見える。間抜けな人間たちが行き交う地上だ。

「しゅうちゃん、離して!」

「アカリ、分かった。とりあえず、引き上げるから、話し合おう」

アカリがここで激しく抵抗をしたら、きっと、俺は支え続けることが出来ない。アカリの決意はわかったし、まずは人命救助が先決だった。ありとあらゆる雑念を払い、救うことに気持ちを集中させることにする。俺はアカリのふくよかな生々しい温もりのあるいつもの臀部に顔を押し付け、力の限り、引っぱった。

「死にたいのよ。死なせてよ!」

「もう、わかったから、生きろ」

そこかしこが、コカ・コーラの赤色に染まっていた。アカリは観念したのか、気絶したのか、まもなく、微動だにしなくなった。一緒に、落ちちゃえばいいじゃん、という邪念も一瞬、頭を過ったが、なぜだろう、生きる方を俺は選択した。太宰にはならない。

背筋を使い、柔道の寝技みたいに身体を捩りながら、引きあげていく。なんとか、左手がアカリの肩を掴むことが出来た。あと少しというところで、視界にコーラの大きなネオン看板が飛び込んで来る。真夜中の波のように赤い光のウエーブが押し寄せてきた。アカリと二人で遊びに行った真夏の海の夜の波音が耳奥で蘇る。これは事故だ、と心の中で思うのだった。

次号につづく。 (たぶん、明日です)

※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

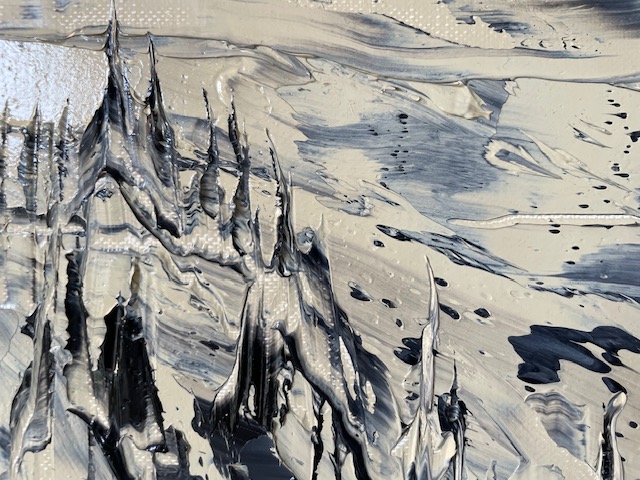

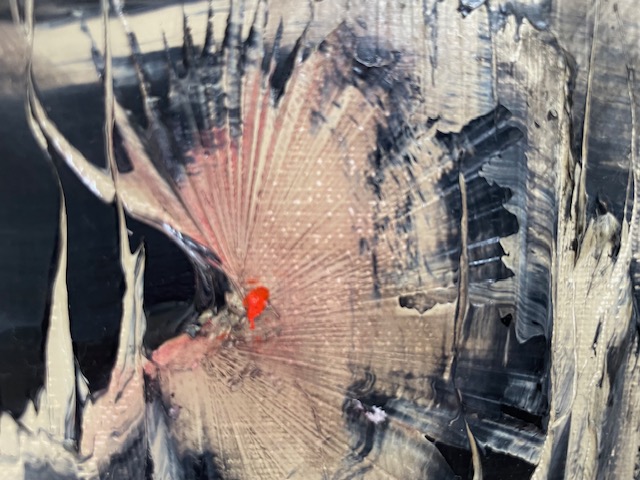

辻仁成、個展情報。

☆

パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催。

☆

1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、6点ほどを出展させてもらいます。

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。