連載小説

連載小説「泡」 第一部「地上」第15回 Posted on 2025/09/26 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第一部「地上」第15回

玄関にタキモトが立っていた。まさに、靴を脱ぎ終えるところだった。

「やあ、元気だったかい?」

瀧元創元はぼくを素通りし、そのままリビングルームへと入った。俺は後を追いかける。彼が持つデパートの紙袋の中には食料品が詰め込まれているようだった。楕円形のテーブルの上にその袋を置き、中から食材を取り出すと、冷蔵庫の中へ、一つ一つ確かめながら、仕舞いはじめた。袋からシャンパンを取り出したところで、ぼくを振り返り、

「買い出しはぼくの仕事でね、食材のリストはミルコからラインに送られてくる。だいたい、開店と同時にデパ地下に行って、ぼくが買う。これはミルコの好きなシャンパンだ。ちょっと酸味があるけれど、バランスはいいよ。呑むかい?」

と言った。

「いいえ、昨日、一本頂いちゃいましたから」

「そうか。楽しかったかい?」

ミルコと添い寝したことを思い出し、返答に困った。この人は、自分の妻が、若い男と一晩一緒に過ごしたというのに、何も思わないのだろうか? これがアカリだったら、俺はそいつを半殺しにしている。世の中には、変な形の愛があるものだ。もっとも、こういう普通じゃない人たちにも慣れてきた。タキモトはカフェマシーンを作動させ、エスプレッソ・コーヒーを二つ淹れ、その一つをぼくに手渡した。

「まだ、起きたばかりなんだろ? そんな顔している。コーヒー、どうぞ」

「すいません」

「砂糖とか、ミルクは?」

「いりません」

「ぼくたちの夫婦関係についてはミルコに聞いていると思うけれど、出会った頃からだいたいこんな感じ・・・。気にしないでくれ。ぼくらからすると、長いすれ違いの歴史の中で、はじめて、媒介者が出現したから、ある意味、刺激的で、楽しんでいるし、君は好青年っぽいから、喜んでもいる。そこに座って、どうぞ」

ぼくらは、テーブルじゃなく、L字型の大きなソファの端と端に腰を下ろす格好となった。昼の明るい陽射しが差し込み、昨夜とは全く異なる、清々しい風がリビングルームの中を穏やかに流れていく。瀧元創元という人物は冷静な立ち居振る舞いをする人で、だぼだぼの白い麻のざっくりとしたシャツがとてもよく似合う。スラックスには折り目もついており、だからか画家という感じではない。投資家とか、やり手のビジネスマンのような佇まいもある。中肉中背で、黒ぶちの学者のようなメガネをかけており、分厚いレンズのせいで目の印象よりメガネの印象の方が強い。髪の毛はオールバック、髭はなく、青白く、少し病的ではあるものの、鍛えているからか、スマートで引き締まっている。そういえば、奥にトレーニングルームもあった。

「絵を描いてる、とミルコさんに聞きましたが」

「そうなんだよ。絵を描いて、それを販売している。前に名刺、渡したよね?」

「あ、はい。あの、俺がここにいるの、変じゃないんですか? お仕事の邪魔でしょうし、俺も、どうしていいのか、わからないんです。申し訳ないっていうか、その、昨夜、ここに泊まったわけですから」

© hitonari tsuji

すると、タキモトが照れるような感じで笑いだした。ミルコさんの方が笑い方は豪快で、アンバランスな夫婦だな、と思った。俺とアカリとは全く異なる。愛とか、お互いへの気持ちとか、縛り合うもの、締め付け合うものがない。

「ミルコから君のことはほぼ聞いている。ぼくらね、会うことはないが、やりとりは頻繁にしてるんだよ。今朝も、ミルコから、君がここにいるから、何か食べるもの買ってきて、と言われた。サンドイッチ、デパ地下で買ってきた。食べるかい?」

「いえ、バイトで賄いがでますから」

そうかそうか、と納得し、一度、コーヒーを口に含んだ。

「ミルコ情報だけれど、君は喧嘩が強いんだってね。なのに、まっすぐで真面目、でも短気、少し心優しく結構気弱、恋人に振り回されている、ラーメン屋の店長、嘘はつけないタイプ、と伺っています」

今度はぼくが笑う番だった。喧嘩が強いってのは、ミルコさん、どうして、わかったんですかね、と訊き返した。タキモトは肩を竦めてみせてから、立ち上がると、

「わからない」

と小さな声で、告げた。

「昔、切れやすい電球って、あだ名でした。強いかどうかわかりませんが、喧嘩っ早いのは事実です」

話題を変えるように、そうだ、ぼくの絵を観るかい、とタキモトが言った。

ちらっと仕事場を覗いたことがある、とは言えないので、はい、と答えて、彼の後に従った。前回は忍び込んだ感じだったのでちゃんと確認出来ていなかったが、天井が高く、解放的で、建物の北側を向いているので、光は差し込んでこない。小さならせん階段があるので、上にはもしかすると、もう一つ部屋かバルコニーがあるのかもしれない。とにかく、大きなマンションだった。

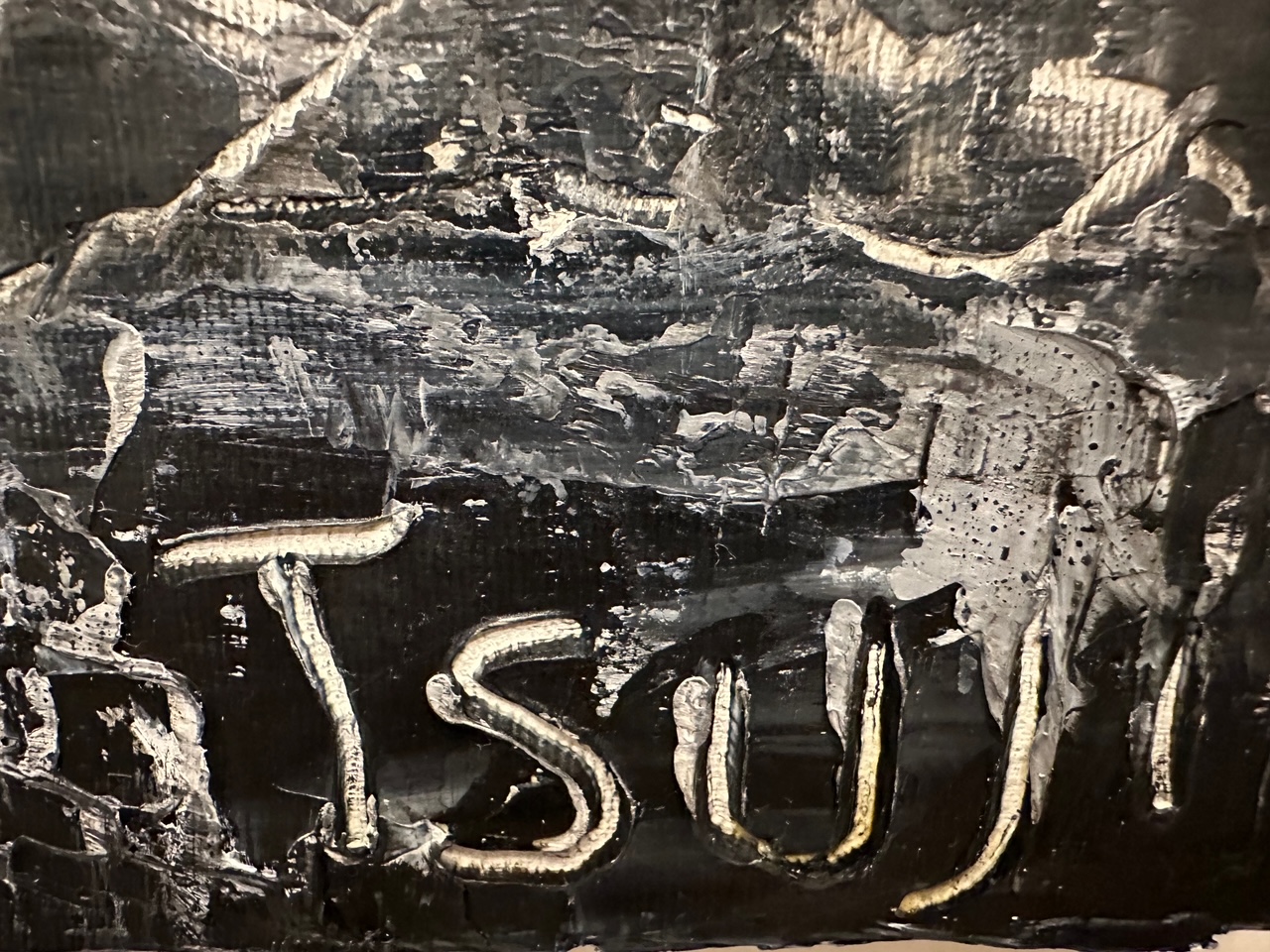

タキモトは、イーゼルに置かれた描きかけの作品をぼくに見せた。素敵な作品ですね、と正直な感想を伝えた。異国の街角を描いた小品で、やや暗い色合いが特徴だった。小さな作業台がイーゼルの横にあり、結構使い込んだ油絵具や液体の入った色褪せたラベルが貼られた小瓶が並んでいる。筆立てには使い込んだ絵筆、それから、パレットナイフが刺さっていた。絵には左下に可愛らしいサインが描かれてあった。

「サイン? なんか、変じゃないですか」

© hitonari tsuji

タキモトがクスっと笑って、ちょっと読みにくいよね、と言った。

「フジタ、と書いてある」

「ペンネーム?」

「1930年にそういう名前の作家がフランスでこれを描いた、実際には描いてないんだけれど、描いたらこういう絵も描いただろうな、とぼくなりに想像しながら、その作家の技法とか色合いとか癖なんかを真似て、そっくりな世界観の絵を描いたりしている。でも、ま、ぼくの作品になる」

「へー、面白い」

「絵の具とかも、当時のものを現地の古道具屋とか専門店で探して、使ってるから、けっこう、大変なんだ」

ぼくは壁に掛かっている、淡い色の抽象的な絵を指さした。

「これ、ピカソって描かれてあります? サイン」

「そうだよ、ピカソが描いたかもしれない、1930年頃の絵を想像してみたんだけれど、気に入ったかい?」

「でも、実際のピカソが描いたわけじゃないんですよね?」

「ぼくが描いた。でも、たぶん、見分けがつかない。フランスの古道具屋で、当時の古い家具とかも買って、そこについているゴミとか、埃、髪の毛とか、そういうのを、ピンセットで採取して、油が乾く前に、移植するんだから、専門家でも見分けるのはなかなか難しい。かなり、リアルだろ」

「なんか、よくわからないけれど、ものすごい技術です。知らなければ、ピカソと思うでしょうし、高く売れそう」

「そうだよ。高く売るんだ」

「そういう仕事なんですね」

「ま、そうかな。ちゃんとしたぼくの作品もあるよ。見るかい?」

「あ、見てみたい」

タキモトが、らせん階段の裏手にある小さなドアを開けた。そこにも、もうひとつ小ぶりの仕事場があった。ただ、そこにある絵は少し違っていた。いくつかを見せて貰った。写真のように丁寧に描かれた裸婦の絵ばかりだが、それはたぶん、ミルコさんだった。乳白色の絵で、皮膚が美しく、ニスを厚塗りしているのだろう、陶器のように光沢があった。

「どうだい?」

「もしかして、ミルコさん?」

「そうだよ。ミルコをずっと描いている」

「会わないのに、でも、描いている。こんなに」

「会わない方がいいんだ。ミルコの痕跡から、彼女の行動を想像して、イメージを膨らませる。昨夜はここで何をしたのか、とか、考えるのは刺激的で美しい。会わないから、美が結晶する。でも、そこはね、夫婦だから・・・。それで、君はこの絵を見て、どう思うの?」

言葉に詰まった。何もかも見透かされているような恐怖も感じた。感想を言わなければ、と焦ったが、適切な言葉が思いつかない。正直、特別な何かを感じるような作品ではなかった。でも、実際のミルコさんより、若く、なんとなく、綺麗に描かれている。最初に見た、ピカソを真似た絵の方が好きだったが、そのことは言わないことにした。この人を傷つける必要もないので、

「綺麗な絵です」

と差し障りがないように、答えておいた。

「そうか、ありがとう」

その時、部屋の隅に置かれたイーゼルに載った一枚の絵が目に飛び込んできた。ここでは一番大きな、でも、描きかけの作品で、背景はまだ真っ白だった。ぼくは近づき、絵をじっと覗き込む。もう一歩近づいた。鼓動がした。やはり裸婦像だったが、ぼくは、思わず、息を呑んだ。それは、アカリ、だった。アカリにそっくりな女性が、しかも全裸で、椅子に腰かけ、片足だけを椅子のひじ掛けにのっけて、こちらをじっと見ていた。

次号につづく。(多分、明日です)

※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

© hitonari tsuji

辻仁成、個展情報。

☆

パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催。

☆

1月中旬から3月中旬まで、パリの日動画廊において、グループ展に参加し、6点ほどを出展させてもらいます。

photo OHNO TOSHIO (CEKAI)

ラジオ・ツジビルはこちらから!

☟

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。