連載小説

連載小説「泡」 第四部「地上、再び」第1回 Posted on 2025/11/24 辻 仁成 作家 パリ

連載小説「泡」

第四部「地上、再び」第1回

登り始めた太陽の真下、水揚げされた夥しい数のアジがいくつものケースの中に氷と共に詰め込まれている。太陽のせいで今日はやたら銀色が主張してくる。その蠢く塊が一つの生き物のように思えることさえある。大漁だったせいで、ものすごい量のアジが積み上げられ、そこに朝いちばんの光が照り返し、俺は思わず目を細めてしまった。鱗の光、冷たい水の感触、魚の血の匂いにはいつまで経っても慣れることがない。もともと、ベテラン甲板員だった父親が、目下の俺の上司ということになる。その父親の指図のもと、俺は主に魚の仕分けを手伝った。水揚げされる魚の種類や扱い方、仕分けの仕方などについて習った。水揚げ後の素早い処理が、鮮度の保持、衛生管理、さらには、その後の陸揚げに繋がる輸送の効率性にまで影響を及ぼすのだという。

父親の厳しい指導を受けて、俺は毎朝、精一杯働いた。痛めつけられた左腕もすっかり回復したので、この仕事はいい筋トレになった。

「あきらさん、あんたの息子、よく働くな」

父親と同じ船に乗っていたという、甲板員の浅黒い顔の男が、俺の働きぶりを頻繁に見にやって来て、にやにやと笑った。

「しゅう君、魚は乱暴に扱うなよ。こいつら商品だからな」

浅黒い顔の甲板員は太い腕の肩口で滴る汗を拭いながら、声を張り上げた。魚の詰まったプラケースを作業台に運び、専用のスコップで、マアジをそこにざっと広げた。アジは傷みやすい、と父親からも口酸っぱく言われていたので、細心の注意で作業を続けなければならなかった。交じった別の種類の魚を見つけ、区分けし、さらに、目が曇っている魚や、打ち身の強いやつなど、明らかに痛んでいるものや死後硬直が終わり逆にふにゃっと柔らかくなっているのをつまみ出し除去した。

© hitonari tsuji

このマアジを「良い状態のアジ」「まあまあなやつ」「形の悪い加工行き」の三つのグループに分けるのが俺の仕事だった。サイズで値段が変わるので、25センチ以上、10センチから25センチ、それ以下の三つに区分けしないとならない。

「しゅう、でかいのは刺身、寿司屋行き、中くらいのはフライとか塩焼き向きで、それ以下は豆アジと言ってな、加工とか唐揚げにまわされる」

子供を育てるのに金が必要だったから、時給1500円でも、こうやって毎日、働けることは有難かった。そして、その仕事を通して、俺は父親が歩いてきたこれまでの半生を辿ることになる。自分も父親になった、ということが、世の中の見方を少なからず変えた。目の前にもくもくと働く父親の後ろ姿があった。見様見真似で、俺は仕事を覚えていった。家で待つ妻子のことを思いながら・・・。

早朝からの仕事が終わって家に帰ると、温かい昼飯が用意されており、みんなでテーブルを囲み、母、マチ子の料理をついばむことがここで暮らすようになってからの日課であった。

アカリの腕の中には、息子のリンゴがいる。リンゴは俺を見て笑っていたが、アカリに笑顔はない。調子のいい時もあるが、出産するまでは、ひどいマタニティブルーに陥っていた。それを乗り越えての出産だったが、赤ん坊が出現した途端、今度は別の不安がアカリを襲うことになった。幼少期のトラウマのせいで、母親であることをなかなか受け入れることができないでいた。頑張ろうとすればするほど、過去の記憶がアカリの心の中に闇の幕を張り巡らせるのだった。そのせいで、不意に泣き出すことさえあった。あの元気だったアカリから輝きは薄れ、笑顔も消え、塞ぎこむことも多くなっていた。

夜、リンゴがベビーベッドで眠りについた後、アカリはずっと俺の腕の中で溜息を溢し続けた。どんなに慰めても、

「そうじゃないの。しゅうちゃん、そういうことじゃないんだってば・・・」

と繰り返した。

その否定の中には、不意に孤児だった自分が母親になってしまった現実への反動が潜んでいた。母親としてベストを尽くせない自分が息子に与えるかもしれない悪い影響を心配するようになり、その心配は次の心配へと、負の連鎖を次々引き寄せた。

© hitonari tsuji

結婚にあたって、アカリの戸籍などを調査し、取り寄せてくれたのはアケミだった。アカリが二番目に入っていた施設の所長が協力をして、書類が整い、アカリと無事結婚することが出来た。そして、リンゴが生誕した。赤ん坊の名付け親はアカリだ。果物の中で林檎が一番好きだったから、という単純な理由だったが、それでも、子供の名前を決めることが彼女にとっては、何よりも大事なことだった。名付け親になりたい、という本人の希望で、何日も寝ずに、考え続けた。そして、リンゴ、と名付けた。なんだか、ビートルズみたい、と母は嬉しそうに言った。最初は違和感のある名前だったが、そうと決まったとたん、そして日に日に、リンゴはリンゴ以外の何ものでもない存在になっていった。

赤ん坊が生まれて半年ほどが経ったある日、一度、アケミがこの半島の端っこの漁師村までお祝いに駆けつけて来てくれたことがあった。呼び寄せたのはもちろん、アカリ、である。けれども、そのアケミにさえも、アカリは笑顔を見せることがなかった。

「ねー、アカリ、どうしちゃったの?」

アカリが赤ん坊を抱えて散歩に出た後、アケミが俺に耳打ちした。きっと、トラウマのせいだと思う、とだけ言っておいた。それ以上、アケミは何も言わなかった。アケミがどこまでアカリの生い立ちを知っているのか、俺には分からなかった。

俺が刺したマエバトは自力で立つことが出来なくなり、今は彼の地元の介護施設に入っているらしい。ヒロトは視力を失いかけているそうで、二人ともあの街の不良グループから引退した。でも、ニシキは今でも、俺のことを探し回っている。「どんな時も注意を緩めちゃダメだからね」とアケミに忠告された。

「ま、もう、あの街に戻るつもりはない」

「そうね、それがいいわね。リンゴ君、しゅうさんに似ている。めっちゃ可愛い。大切にしなきゃ。お父さんなんだから」

「ありがとう。今はここでおとなしくしているよ」

「そうね。虹のオーラ。ますます、はっきりとした光を放っている」

「オーラね、・・・」

「ええ、でも、アカリは消えかかっている」

アケミは声を潜めてそうつけ足した。

© hitonari tsuji

「ほら、施設時代にアカリの面倒をみていた高沢という人、わかるよね?」

俺は頷いておいた。

「贋作で捕まった人、あの人、初犯だったこともあって、執行猶予付きでこっちの世界に戻って来て、今はものすごく活躍しているのよ」

「活躍? なんで?」

「しゅうさんは知らないと思うけれど、あの人たち、スイスのオークション会社を騙して、国際手配を受けていたの。難しいことは分からないけれど、めっちゃすごいお金が取引された割には、高沢育代は服役を免れている。素直に警察に全部喋ったから、情状酌量になった。それに、騙されたオークション会社は最終的に訴えなかったのよ」

「なんで?」

「だって、贋作を見抜けないなんて、どうよ」

「たしかに」

俺たちは口許を緩めた。

「その後、マスコミが高沢姉妹を取り上げるようになって、ティックトックとかで高沢育代の描いたアカリの絵が話題になって、逆に才能が認められちゃって、・・・。個展もやるのよ。世の中って、おかしいよね」

「そうなんだ」

「でも、主犯っていうの、この贋作事件の首謀者は姉の高沢雅代で、彼女は詐欺罪が問われているというけれど、オークション会社が訴えてないくらいだから、さぁ、どうなったか、ちょっとよくわからない」

「あの片割れ、雅代というのか」

「ええ、高沢姉妹は、双子なの。姉が雅代、妹が育代」

「なるほど、で、高沢育代は画家として有名になった?」

「高沢姉妹のやり口はかなり功名で、ピカソなんかも描き始めていたらしいけれど、あえて、そういうバレやすい作家じゃなく、日本でも有名な画家、藤田嗣治だけに絞り込んで、欧州のオークション会社に持ち込み、騙してたんだって、・・・。映画化のうわさもある。逆に今、話題になって、スター扱い」

くそ野郎。どちらにしても、俺にはもう関係ない話だった。

「アケミ、お前が俺を売らなければ、ニシキもここまではやってこねーだろ」

「ひどい、売るわけないでしょ。わたしはずっとしゅうさんの味方なんだから。ちょっとやめてよ、その言い方」

「野本は?」

「繫盛しているみたいよ。大丈夫、あの人は敵を作らない人だから」

アケミが微笑んでみせた。気がかりだったので安心することが出来た。黒点で働いていた時の自分を思い出す。また、麺を茹でたい。あの活気と湯気の中で働いたひと時が懐かしい・・・。

「でも、ちょっとアカリが心配よね。ぜんぜん別人になっている。オーラがくすんで、魂が抜け落ちている。母親になった実感が伴ってない感じがする」

そのことが俺の目下の心配事でもあった。

次号につづく。

※本作品の無断使用・転載は法律で固く禁じられています。

© hitonari tsuji

辻仁成、展覧会情報

☆

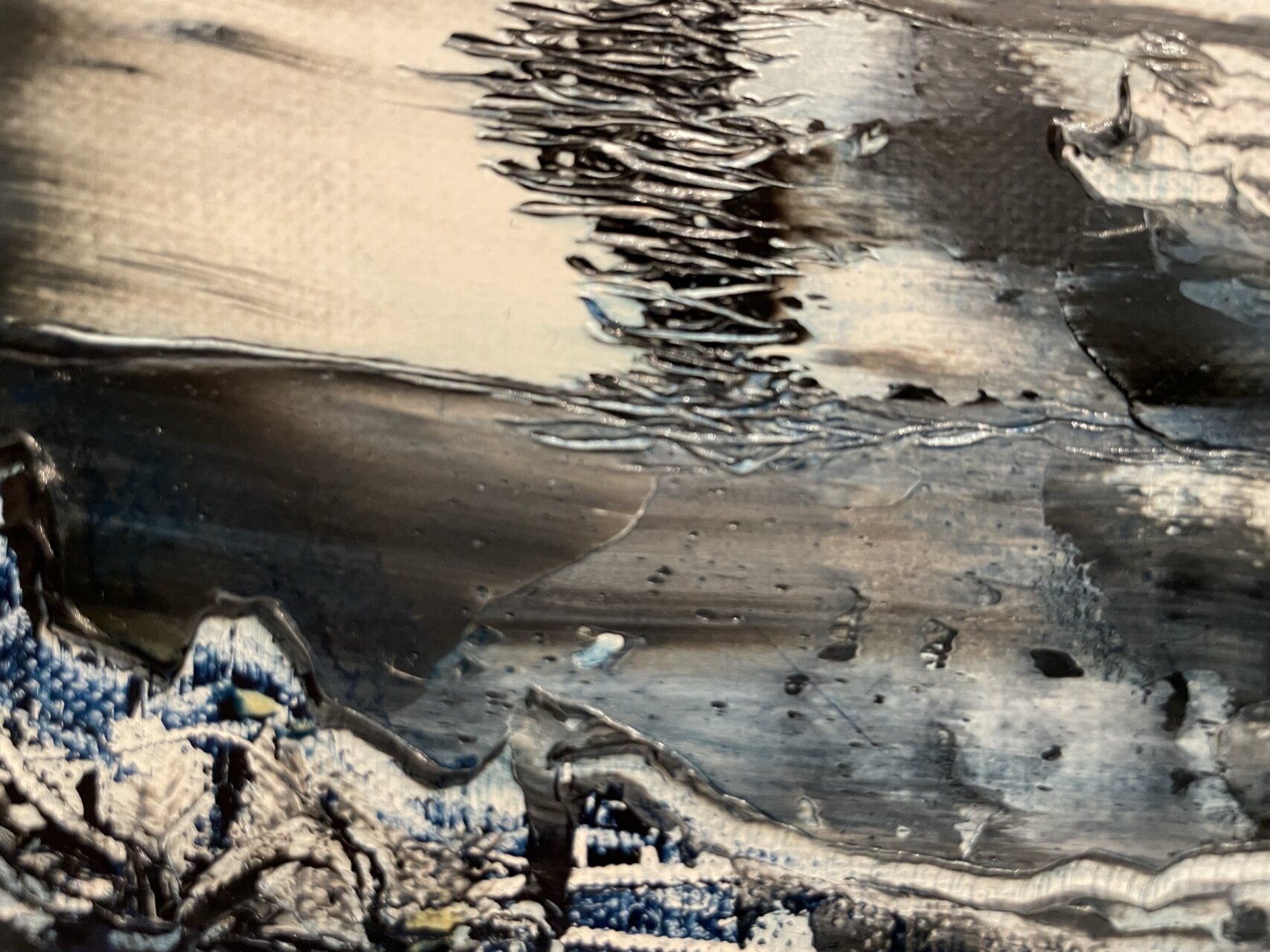

2026年、1月15日から、パリ、日動画廊、グループ展に参加。(辻仁成以外は、Henry Zers, Pierre Lesieur 彫刻のPatrick Blochの3氏)

2026年、11月には、フランスのリヨン市で個展が決まりました。

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。