自分流・日々のことば

日々のことば「疑」 Posted on 2025/08/17 辻 仁成 作家 パリ

おつかれさまです。

人間がもっとも人間らしい状態であるために必要なことは「考える」ことだと思います。

そのまま与えられた状態を何一つ疑うことなく受け入れているだけだと、愚かな結果を招くことになりかねません。

「これでいいのか?」

とつねに、懐疑し続けることで、人間というのは成長もします。

言われたことをそのまま100%鵜呑みにしてしまうのは危険ですね。

特に今のような情報戦の時代、あらゆる情報も自分の中で識別していく力を持たないとフェーク頭になってしまいます。

SNSもテレビも新聞も気を付けないとなりません。

☆

16世紀から17世紀に活躍した、イタリアの物理学者、天文学者、哲学者のガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)という人のことばに、

「懐疑は発明の父である(Doubt is the father of invention)」

というのがあります。

このことばには、ものすごい裏話があるんです。

彼が育った時代、世の中は、天動説(天体が地球の周りをまわっているという説)が一般的でした。

このあたり前だった考え方に、疑問を持ち、自分で調べようと努力し、彼は地球が動いていることを突き止め、「地動説」を発表することになります。

しかし、時代が時代でしたからね、ガリレオは捕まり、宗教裁判にかけられ、終身刑を言い渡されてしまうんです。

「それでも地球は動いている」

とさらにその上を行くことばも残しています。

ただものじゃないです。

天文学の父と言われただけじゃなく、彼は偉大な哲学者でもあったわけです。

ともかく、まず、常識と言われるものこそ、一度疑ってみる、というのが今の時代にどれほど大事なことか、偽情報が普通にまかり通ってしまう今という時代には、実に耳の痛いはなしです。

でも、これは間違いなく真実だと思います。

「ほんとうにこれでいいの? これで正しいの?」

疑問を持つことで世の中は動きます。

ガリレオは軟禁生活の中でも自分を信じ続けたわけです。強い心の持ち主だったのでしょう。

ガリレオ先生はこうも言っています。

「人にものを教えることなんかできない。その人自らが気が付く手助けをすること以外には」

その通りです。

ぼくが好きなガリレオのことばに、「結果にはすべてに原因がある」というのもあります。

その通りです。

当たり前のことを、まっすぐに言い切るガリレオ先生、素晴らしいじゃないですか。

でもその真髄は、世の中でまかり通っている常識を一度疑ってみようじゃないか、という反骨精神にあるように思います。

自分の価値観は自分で見つけ出せ、ということでしょう。

常識を覆す時に時代は変わるんだと思います。

はい、今日も精一杯生きたりましょう。

大丈夫です。

今日のひとこと。

「懐疑は発明の父」

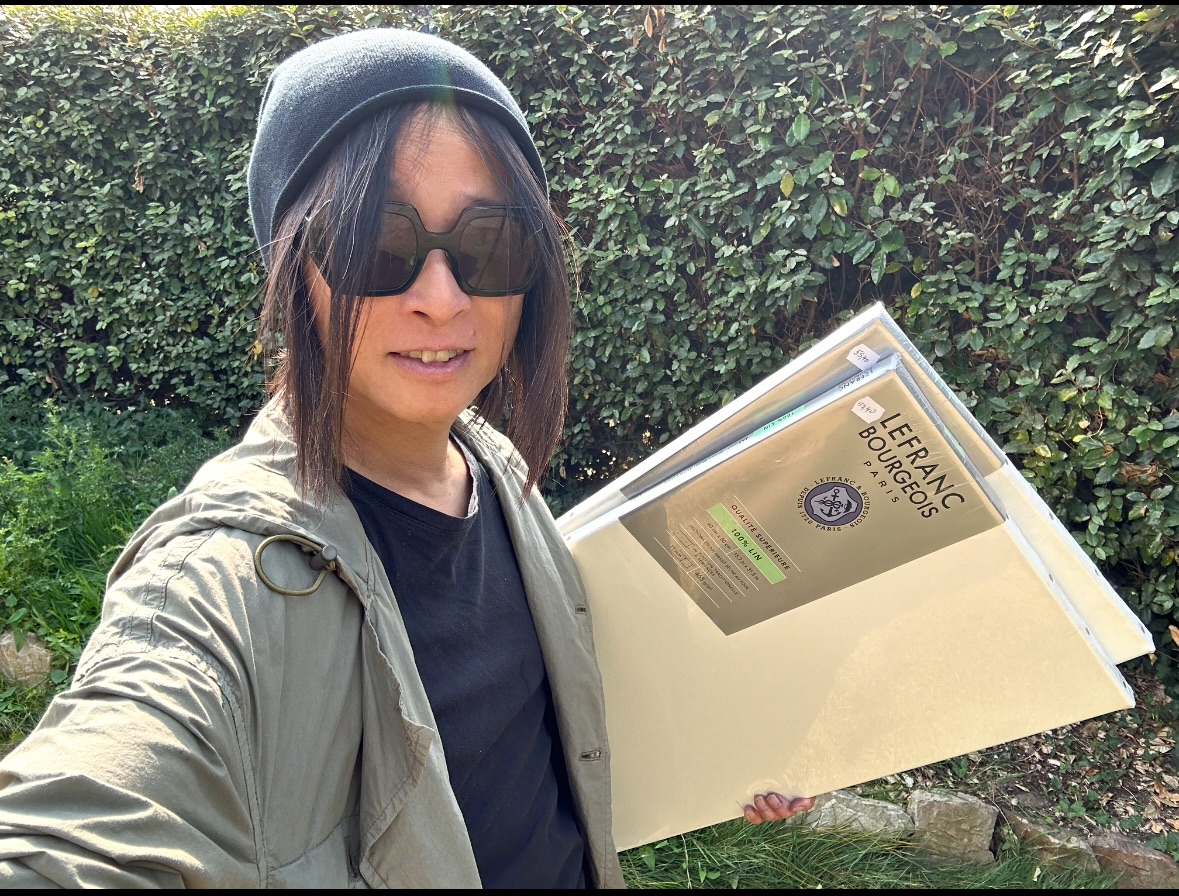

辻画人は、秋の個展めがけて、人知れずノルマンディの山奥で、日々、カンバスと向き合って暮らしております。小説「前日」もまもなく、発表されます。

今日のごはん。

「万願寺唐辛子炒め」

万願寺唐辛子をじゃこで炒めただけですが、うまいですね。炒めすぎてじゃこが黒くなってしまいましたが、美味しかったです。

日本に帰った時に、こういうのを持って帰り、日付が切れる前に、少しずつ食べている父ちゃんです。

フランスにも似たような形の唐辛子があります。近くのレストランの前菜で出される素揚げがおいしいんですよ。世界って、つながっていますね。

ということで、個展情報です!!!

近づいてきましたよ。現在、全力投球中です。

☆

パリ、10月13日から26日まで、パリ、ピカソ美術館そば、GALERIE20THORIGNYにて「辻仁成展」2週間、開催します。

今回は、浮世絵にヒントを得た新しいシリーズ、ボタニカルな美しいノルマンディ世界、など、今までにない辻ワールドでおおくりします。全22点の渾身作で行くよ。笑。

☆

辻仁成の美術サイトに、三越個展開催時の写真が掲載されました。カメラマン、大野さんが撮影した、絵と対峙する、ぼく。

☟

そして、父ちゃんがみなさんの悩みや質問にこたえるラジオ、毎月3回やっている人生を語り倒すラジオ・ツジビルはこちらから、です。どうぞ。

☟

posted by 辻 仁成

辻 仁成

▷記事一覧Hitonari Tsuji

作家、画家、旅人。パリ在住。パリで毎年個展開催中。1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。愛犬の名前は、三四郎。