PANORAMA STORIES

音楽をめぐる欧州旅「ピカソとストラヴィンスキーとナポリ」 Posted on 2025/05/04 中村ゆかり クラシック音楽評論/音楽プロデューサー ドイツ、エッセン

ナポリという街には、遥かなる物語の音が響いている。

初めてこの街を訪れたのは、大学へ入ってすぐ、18の時だった。

イタリアという国をほとんど知らなかった私は、ガイドブックに書かれた「ナポリでは女性は特に気をつけて」の言葉に、僅かな不安を抱きながら電車を降りた記憶がある。

私がナポリを目指したのには、理由があった。

一つは音楽。これは、今も変わることのない私の旅の相棒だ。そしてもう一つ、ナポリに来たならどうしても訪れてみたいと憧れていた場所があった。

ナポリ中央駅から地図を片手に、私は目的地のある海の方へと向かった。南イタリアの太陽が、石畳の路地を柔らかく照らし、ティレニア海から吹く風は、懐かしい海の匂いを運んでくる。しばらく歩くと、ナポリ湾を挟んだ向こう岸にヴェスヴィオ山が見えた。かつて栄え、そして失われた古代都市ポンペイの記憶を抱く悠久の山だ。

名前と住所だけを頼りに半時間ほど歩き、私はようやくその場所に辿りついた。目の前に現れたのは、陽光を浴びて静かに輝く、想像以上に美しい建物だった。

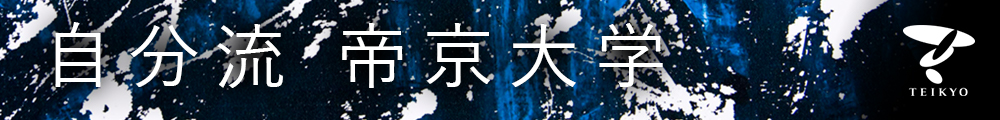

ナポリ臨海実験所(1873年)©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

私が行ってみたかったというその場所は、ナポリの水族館。多くのノーベル賞受賞者を輩出し、海洋生物学や生物学の領域で世界屈指の実験所として知られる1872年設立のナポリ臨海実験所(正式名称:アントン・ドーン動物学研究所)内に設けられた施設で、現存する水族館としては世界最古と謳われている。

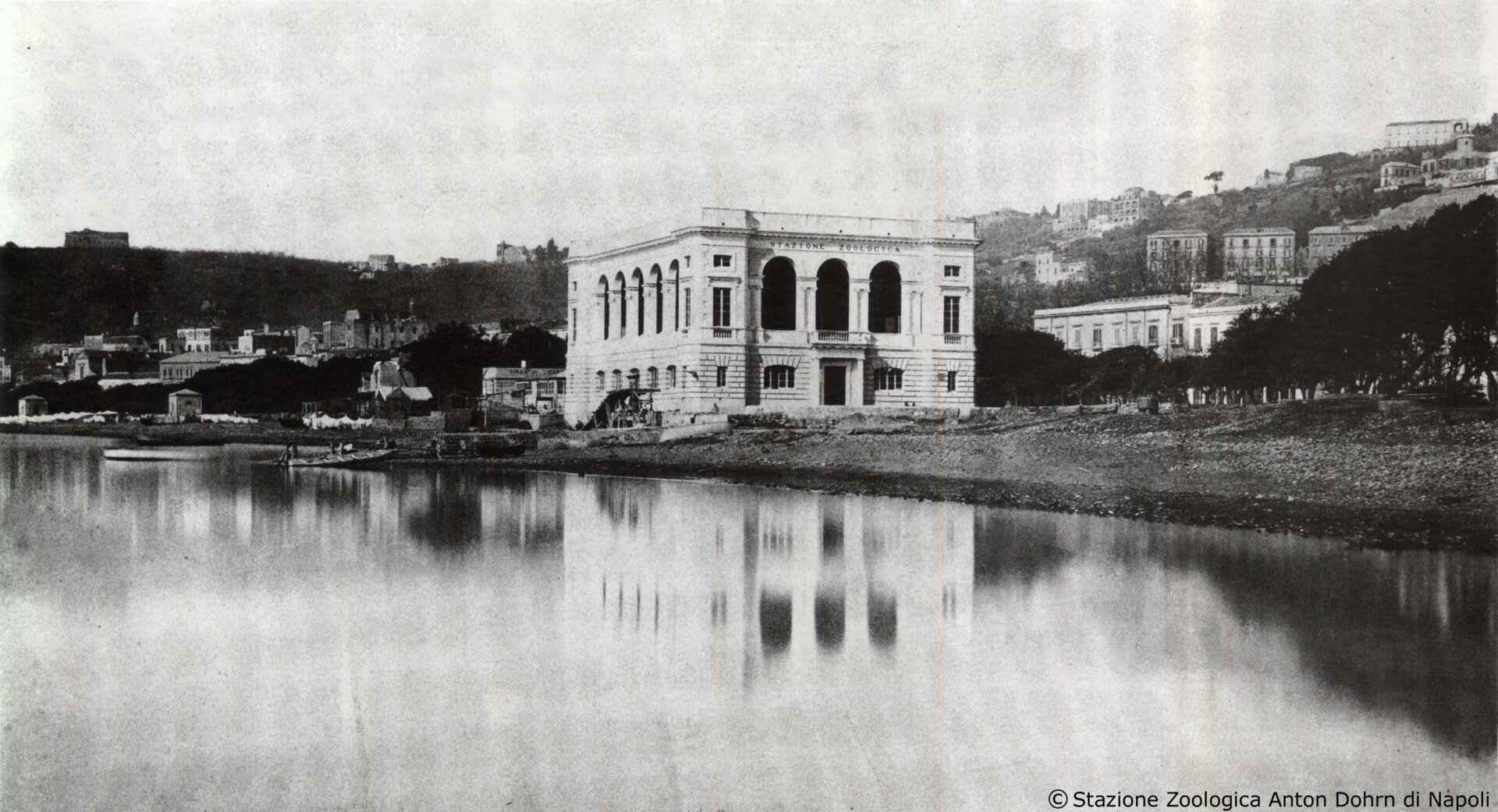

水族館の広告(1902年) ©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

ナポリ湾を臨むこの水族館へ私を誘ったのは、二人の偉大な芸術家――作曲家イゴール・ストラヴィンスキー(1882−1971)と画家パブロ・ピカソ(1881−1973)だった。

1917年のナポリ滞在中、二人は連れ立ってこの水族館を訪れている。辛辣な言葉で人を突き放すことも多かったストラヴィンスキーが珍しく、「私たちを魅了し、何時間もまるまるそこで過ごした」と記した場所だ。

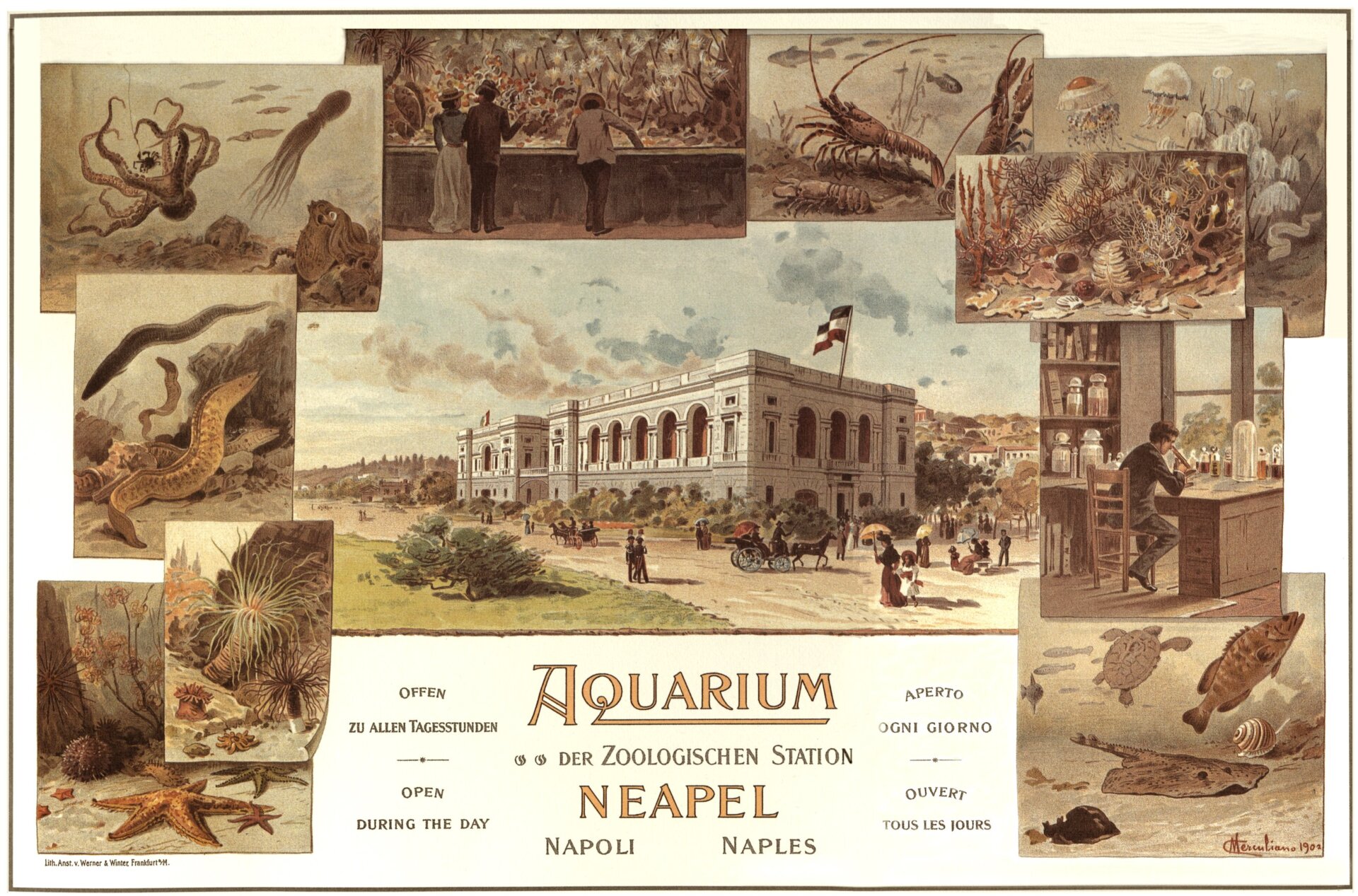

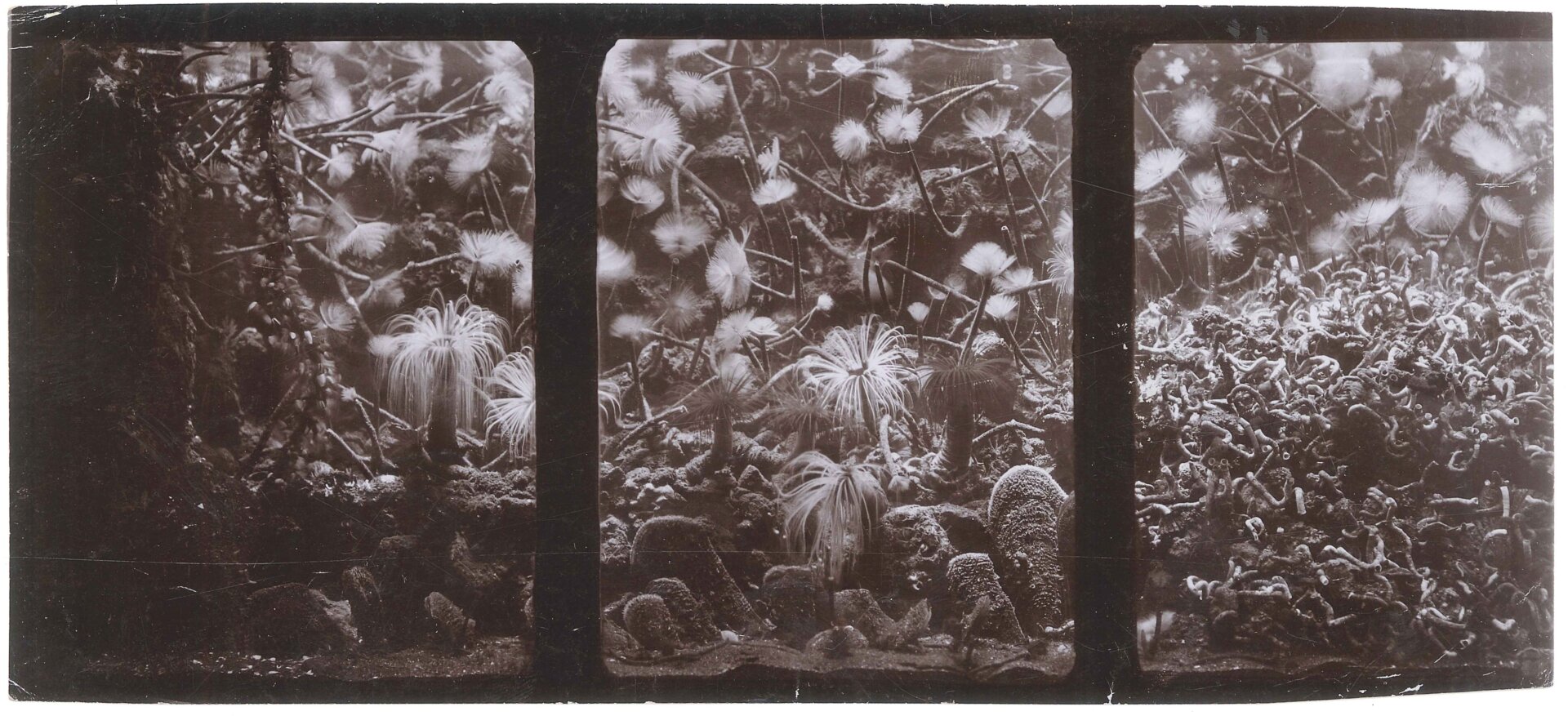

水族館の水槽(1898年)©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

時代を越えて名を刻む二人の芸術家が、ただ夢中で水槽を眺め続けたその場所と、その静かな時間。

ナポリの水族館が当時の姿のまま、今も存在していることを知った時から、私もいつかその場所に、そっと身を置いてみたいと思っていた。

水族館内部(1934年の絵葉書)©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

もっとも、現代的な水族館に行くつもりで、ここを訪れるとしたら、その素朴さに少し拍子抜けするかもしれない。けれど、そこには確かに、目を凝らして海を見つめ続けた人々の、静かな情熱が生きている。大きさや新しさとは違う、ずっと海を見つめてきた人々の遥かなる物語を感じるのだ。

棘皮動物の水槽(1911年) ©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

後から知ったことだが、この水族館は、水族館史上初めて、上から見下ろすのではなく、人の目線の高さから生物を見ることができるように水槽を配した水族館なのだそう。アーチが連なる美しい空間の中、人々の目を捉えるように渦巻く青い水槽が並んでいる。

私はひんやりとした館内で、ストラヴィンスキーとピカソが飽きずに眺めたという水槽の中を見つめ続けた。

水族館の水槽(1898年)©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

ストラヴィンスキーとピカソは当時、ロシア・バレエ団(バレエ・リュス)を主宰していたディアギレフの要請で、ナポリを訪れていた。ロシア出身のディアギレフは、無名だったストラヴィンスキーを世に送り出し、《火の鳥》(1910)、《ペトルーシュカ》(1911)、《春の祭典》(1913)という話題作を次々に発表させていた。

一方、ピカソはこのイタリア滞在のおよそ1ヶ月後の5月、バレエ・リュスとパリで《パラード》(1917)を初演し、一大スキャンダルを巻き起こすことになる。

ローマでディアギレフと落ち合ったストラヴィンスキーとピカソは、ほぼ初対面だった。そして、バレエ団一行とナポリへ移動し、この街で共に二週間を過ごしたという。

ロシア・バレエ団は、イタリア・ツアーのさなかにあり、ナポリでも公演準備に忙殺されていた。そんな喧騒の中、時間を持て余したストラヴィンスキーとピカソは、連れ立って街へと繰り出した。ナポリの古びたグワッシュ画を求めて街中の古物商を巡り、ガレリアの壁に悪戯めいて立ち小便をしては警官に叱られ、互いの息づかいが聞こえるほど狭い部屋でコンメディア・デッラルテ(イタリアの古典仮面即興劇)を鑑賞した。

異郷の街でふと生まれた、そんな少年のような時間は、二人の心をどれほど解き放ったことだろう。ストラヴィンスキーは、忘れがたいナポリの思い出を、晩年に至るまで折に触れて語り続けている。

ナポリで過ごした二人の時間は、やがて作品としても実を結んだ。

1920年、ストラヴィンスキーが音楽、ピカソが美術と衣装を担当したバレエ《プルチネルラ》は、まさにバレエ・リュス一行がナポリに足を踏み入れたことで生まれた作品と言える。物語は、コンメディア・デッラルテに登場する道化師プルチネルラを主役に据え、彼のいたずら、変装、嘘――それでも、最後にはすべてが許されるという祝祭的な場面を描き出している。

ピカソは、キュビスムのレンズを通して、月明かりに照らされたナポリの街やティレニアの海を舞台上に再構築し、ストラヴィンスキーは、18世紀のナポリのオペラ作曲家ペルゴレージ等の作品を、現代的かつ独創的に編み直した。

ストラヴィンスキー自身が「新しい単純さ」と呼んだ音楽には、あの水族館の水槽の奥に見た、遥かなる物語への深い眼差しが聴こえる。

水族館を出た私は、二人の巨匠が歩いたナポリの街を歩いた。

潮の匂い、窯の熱、遠くで鳴る鐘――そのすべてが、通奏低音となって街を包み込んでいく。広場を横切る人々の影がフーガのように重なり、石畳の上に鮮やかな音楽を生みだす。コンメディア・デッラルテに登場する彼らは今も、この街のどこかに生きているのだろうか。

舞台の傾斜のような坂道の上で、洗濯物が白い幕のように、風に揺れていた。

取材協力:ナポリ臨海実験所(Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli)

タイトル写真、水族館の水槽(1898年)©︎ Archivio Storico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

おわりに:執筆にあたりご協力を賜りましたナポリ臨海実験所(アントン・ドーン動物学研究所)会長、フェルディナンド・ボエロ教授ならびにおよび動物学研究所文書館のトラヴァグリーニ博士、グローベン博士、パッサリエロ博士に心より感謝申し上げます。取材を進める中で、ナポリ臨海実験所と日本との間には、実に多くのご縁があることを知ることができました。なかでも、昭和天皇および上皇陛下(明仁陛下)が、ともに海洋生物学の分野において多大なご貢献をなされたこと、また昭和天皇がフェデリコ2世ナポリ大学動物学博物館に標本を寄贈されたという貴重なお話をうかがえたことは、大変印象深く心に残っております。

Posted by 中村ゆかり

中村ゆかり

▷記事一覧Yukari Nakamura

専門は、フランス音楽と演奏史。博士課程在学中より、音楽評論とプロデュースを始める。新聞、雑誌、公演プログラム等の執筆、音楽祭や芸術祭のプロデュース、公共施設、地交体主催の公演企画、ホールの企画監修などを手掛ける。また5つの大学と社会教育施設でも教鞭を執る。2016年よりドイツ在住。